Todas las personas, absolutamente todas, a lo largo de su vida van a experimentar multitud de dolores artromusculares. A veces a causa de lesiones o patologías, pero a veces también sin causas específicas conocidas. Y cuando esto pasa, la “solución” no debe de ser dejar entrenar y ya está, si no intentar comprender nuestro dolor para poder seguir entrenando con la menor limitación posible, e incluso tratar de recuperarnos con mayor rapidez.

Por desgracia, vivimos en una sociedad que ha sido históricamente fragilizada por el sistema de salud. Haciéndonos creer que la solución ante cualquier dolencia es el reposo y el sedentarismo (la causa misma de muchos problemas) y que el movimiento, el peso o el esfuerzo físico, son cosas peligrosas que debemos evitar para “no hacernos daño”.

Empecemos por desterrar esta ideas y asumir que nada hace más daño que un cuerpo débil y con baja tolerancia al esfuerzo.

Antes de nada, dejar claro que como entrenadores no actuamos directamente sobre la sintomatología del dolor, que es competencia de médicos y/o fisioterapeutas. Nuestra misión es buscar las causas MECÁNICAS y FÍSICAS que pueden producir el dolor y tratar de solventarlas a través del ejercicio físico bien aplicado. Si como consecuencia de estas mejoras el dolor disminuye o desaparece no quiere decir que estemos tratándolo directamente, simplemente lo tenemos en cuenta como cualquier otra característica de la persona a la que le diseñamos un plan de entrenamiento individualizado.

Resulta obvio decirlo, pero si tienes un dolor importante y/o de larga duración antes de nada debes acudir al profesional sanitario para valorar tu caso concreto.

ENTENDIENDO EL DOLOR…¿ES ALGO MALO?

El dolor no es más que un mecanismo de protección para avisar al cuerpo de un daño real o potencial, lo que nos permite reaccionar para limitar o prevenir ese daño.

Ahora bien, este mecanismo también puede llegar a “alterarse” como cualquier otro sistema del cuerpo humano (visión, audición…), por lo que ya no estaría cumpliendo su función protectora y se estaría convirtiendo en una “enfermedad” en sí mismo. En estos casos, el sistema de alarma estaría hipersensibilizado, como una alarma de coche que suena sin motivo. Esto es lo que sucede con el dolor crónico inespecífico, o con el dolor que queda después de una patología duradera pero donde ya no existe daño que origine el dolor.

La definición de dolor según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) es:

“Una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con daño tisular real o potencial, o descrita en términos de dicho daño."

De esta definición, hay que:

📝 El dolor no es solo una sensación física; también incluye un componente emocional (miedo, ansiedad, sufrimiento). Las experiencias previas dolorosas nos generan miedo o ansiedad aunque no haya peligro real.

📝 La señal de dolor se puede producir sin que haya ningún daño en ningún tejido, solo porque en algún momento lo hubo y ahora el sistema está hipersensibilizado. Dolor no siempre es igual a daño.

📝 Encontrar una causa específica no siempre va a ser posible, ya que parte de los factores anteriores pueden entrar otros como las mecánicas de movimiento, picos de estrés, descanso, cargas de la vida diaria no identificadas…en definitiva, en muchas cosas el dolor puede ser meramente complejo y de origen multifactorial.

¿Por qué el ejercicio ayuda a mejorar el dolor?

Aunque, como ya dije más arriba, somos entrenadores y no nos dedicamos a tratar el dolor directamente, el ejercicio puede reducirlo por dos razones fundamentales:

El BDNF (Factor neurotrófico derivado del cerebro):

Hacer ejercicio aumenta la producción de BDNF que es una proteína del cerebro que ayuda a que las neuronas crezcan, se reparen y se comuniquen mejor y además juega un papel clave en la memoria, el aprendizaje y en la modulación del dolor. Este aumento ayuda al sistema nervioso a adaptarse y autorregularse mejor. Especialmente en personas con dolor crónico, donde las conexiones neuronales pueden estar alteradas.

El BDNF ayuda a normalizar estas conexiones, reduciendo la sensibilización al dolor (cuando duele más de lo que debería). Además, mejora el estado de ánimo y el sueño, que también influyen en cómo se percibe el dolor.

El Síndrome General de Adaptación (Hans Selye, 1936).

El cuerpo responde al estrés (dolor, ejercicio, lesión, estrés emocional) en tres fases:

1️⃣ Fase de alarma: El cuerpo detecta el estresor y se activa el sistema de respuesta al estrés: adrenalina, cortisol, aumento del ritmo cardíaco, tensión muscular. Es una reacción aguda de “lucha o huida” (sistema nervioso simpático).

2️⃣ Fase de resistencia: Si el estrés persiste, el cuerpo intenta adaptarse. Aquí se ajusta el metabolismo, el sistema inmune y el sistema nervioso. En el caso del ejercicio, es cuando el cuerpo se fortalece, mejora rendimiento o tolerancia al dolor.

3️⃣ Fase de agotamiento: Si el estrés es muy intenso o prolongado y no hay recuperación, el cuerpo colapsa. Aparecen fatiga crónica, lesiones, dolor persistente, ansiedad, bajo rendimiento. En dolor crónico, muchas personas viven aquí: el cuerpo está “quemado” por estrés sin solución.

En el entrenamiento, si se aplica estrés (carga) con recuperación, se produce una adaptación positiva (más fuerza, más resistencia, menos dolor). Si no hay descanso suficiente, puede haber sobreentrenamiento o incluso empeoramiento del dolor.

En personas con dolor crónico, el cuerpo está muchas veces en fase de resistencia prolongada o agotamiento, por lo que el ejercicio debe introducirse progresivamente para inducir adaptaciones sin recaídas.

CÓMO ACTUAR SEGÚN EL TIPO DE DOLOR

Ya hemos visto los dos mecanismos generales por los que entrenar (con supervisión profesional) va a ser recomendable para cualquier persona con dolor. Ahora toca ir un poco más allá y especificar qué hacer en cada caso un poco más concretamente según el tipo de dolor que estamos experimentando.

💥 DOLOR ESPECÍFICO: es aquel que tiene una causa conocida (una lesión, daño en el tejido, un determinado movimiento, un determinado tipo resistencia, la repetición de un gesto o postura). Podemos encontrarnos diferentes escenarios.

Si el dolor es a causa de una lesión recién producida antes que nada hay que llevar a cabo la rehabilitación pertinente. Si la lesión o el dolor no limita el movimiento de otras articulaciones o miembros, puedes seguir entrenando sin tocar la zona afectada, idealmente guiado por un profesional que te diga cómo hacerlo.

De hecho, aunque tengas una pierna rota e inmovilizada completamente puedes entrenar porque tienes otros 3 miembros preparados para ello. Pensarás que estoy loco por decir esto ya que choca frontalmente con la idea de reposo absoluto que nos han vendido durante décadas.

Pero esto no es una idea loca mía y es que existe un mecanismo fisiológico bien estudiado que se llama efecto cruzado de entrenamiento; por el cual entrenar un lado del cuerpo (por ejemplo, pierna derecha) puede generar mejoras de fuerza y función en el lado opuesto (pierna izquierda), aunque no se mueva. ¿Y esto por qué?

👉 El entrenamiento de un lado estimula regiones del cerebro (como la corteza motora) que también controlan parcialmente el lado contralateral.

👉 Se mejoran las conexiones interhemisféricas entre los dos hemisferios cerebrales.

👉 Aunque no muevas el lado lesionado, el sistema nervioso refuerza las conexiones motoras de ambos lados como efecto indirecto del entrenamiento.

👉 El entrenamiento unilateral puede activar mecanismos de inhibición del dolor que afectan a todo el cuerpo, reduciendo la percepción de dolor incluso en el miembro inmovilizado.

Si la causa es una patología degenerativa, hay que ser conscientes de que la recuperación del tejido no es posible pero si se pueden paliar y mejorar los síntomas. En estos casos, es probable que haya picos de dolor si el tejido o la zona afectada se inflama. Por tanto hay que diferenciar:

👉 Si hay inflamación. Lo recomendable sería no estresar más ese tejido o articulación ya que estará muy sensible y lo primero que queremos es que la inflamación baje. Si es posible, podemos trabajar la zona sin añadir estrés, buscando rangos libres de dolor o de bajo dolor y trabajar ahí sobre la capacidad de movimiento (abrir espacio), lo que podría facilitar la desinflamación misma de los tejidos. Mientras tanto, el resto del cuerpo puede ejercitarse con normalidad.

👉 Si no existe inflamación. El dolor solo aparecerá según el tipo o rango de movimiento que hagamos, el número de reps y/o la carga externa utilizado (normalmente la suma de todas estas),, entonces el objetivo será ganar paulatinamente capacidad sobre ese tejido o articulación siguiendo una sobrecarga progresiva para que el cuerpo se vaya adaptando con el tiempo. Comenzando por movimientos más cortos, cargas más livianas y velocidad lenta y a partir de ahí ir progresando según responda.

Si el dolor viene generado por un movimiento concreto, la realización de un gesto deportivo o la práctica de un deporte. En estos casos es donde cobra mayor importancia el hecho de hacer una buena VALORACIÓN FUNCIONAL de la persona para interpretar qué está pasando a nivel motor. Por lo general las cosas no suceden por casualidad, y si una cosa suele doler o te sueles lesionar siempre del mismo lado es que seguramente haya alguna mecánica de movimiento alterada que esté causando mayor estrés en una zona concreta. Hay multitud de gente que no deja de tener dolores constantes practicando su deporte favorito. Fisio cada mes, antiinflamatorios, rodilleras, etc…no son más que parches que no van a solucionar el problema. El dolor se va, pero vuelve o cambia de lugar. Si este es tu caso puedes ponerte en contacto con nosotros para que te ayudemos.

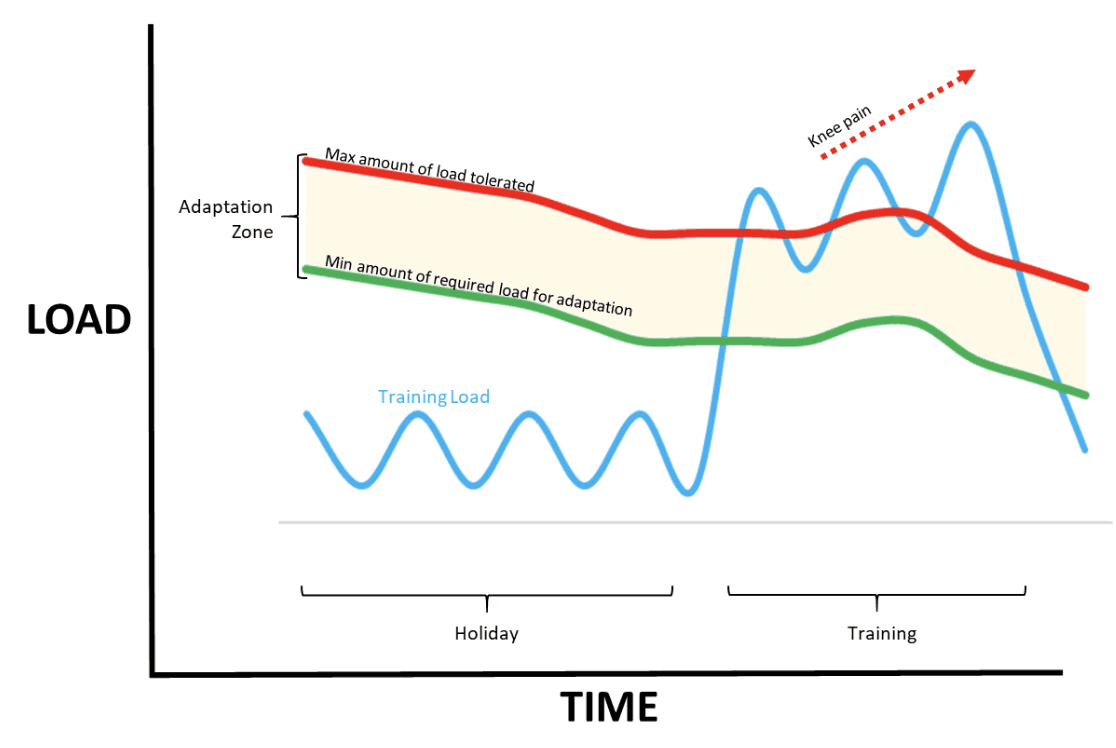

En la mayoría de estos casos, los dolores o las molestias se producen porque se sobrepasa el UMBRAL DE CAPACIDAD QUE TIENE UN TEJIDO O UNA DETERMINADA ESTRUCTURA y se resiente de algún modo. Por ejemplo:

Imagina que estás acostumbrado a correr semanalmente 2 veces a la semana 6km. Pero como te has propuesto correr una media maratón en unos meses, de pronto una semana pasas a hacer 2 sesiones de 9km. Horas después de la segunda sesión te empieza a molestar una rodilla cuando nunca antes lo había hecho. De repente el cuerpo ha pasado de asumir una carga de 12km a la que ya estaba acostumbrado, a una de 18km por primera vez a la que no se ha adaptado porque has superado su capacidad.

Imagen extraída de https://cove.army.gov.au/. Todos los derechos reservados.

En estos casos nos focalizamos en dos cosas. La primera, no superar la capacidad de carga de nuestro sistema monitorizando la carga de entrenamiento y llevando siempre una progresión lógica y asumible, y la segunda, intentar aumentar la capacidad de carga de nuestra sistema con entrenamiento específico para ello.

*Realmente en cualquiera de los tres escenarios anteriores es CRUCIAL el hacer una buena valoración funcional, ya que nos va a dar información para saber por qué se ha producido esa lesión o esa patología por desgaste, y así poder incidir sobre la causa misma del problema y ver más allá del dolor.

💥 DOLOR INESPECÍFICO: aquel que no tiene causa conocida, viene y va y resulta complicado saber por qué. Puede haber una alteración del sistema nervioso o puede ser algo multifactorial, pero ni médicos ni fisioterapeutas tienen clara la causa y/o la solución. En estos casos, mientras se buscan las causas que lo producen, hay que aprender a convivir y entrenar con el dolor, por lo que conviene:

👉 Optimizar el descanso; horas de sueño, calidad del mismo y horarios estables.

👉 Intentar recuperar el tono parasimpático con ejercicios de respiración que nos permitan salir del modo “lucha y huida” (tono simpático) que nos hace vivir en un estrés crónico alto. Antes y después de las sesiones de entrenamiento y en casa.

👉 Aunque no hayamos encontrado una causa mecánica clara, intentar optimizar al máximo el patrón postural y de movimiento para que vivir “cueste menos”.

👉 Controlar y monitorizar las variables de entrenamiento (rango de movimiento, tipo de resistencia, número de repeticiones, velocidad, peso, etc) para ver cómo responde el dolor durante y después de las sesiones según lo que hagamos.

👉 En algunos casos, inflamaciones de órganos digestivos pueden afectar a las tensiones musculares debido a los cambios de tensegridad en la fascia. Por ello, podría ser recomendable revisar tu dieta con un nutricionista para comprobar que todo está bien por ahí.

CONCLUSIONES FINALES

📝 Nada es más peligroso que ser débil o estar en baja forma.

📝 Aunque tengas limitación de algún tipo en alguna extremidad, sigues teniendo otras 3 extremidades para mover.

📝 Dolor no siempre es igual a daño o peligro.

📝 El ejercicio físico aumenta la producción de BNDF que ayuda al cuerpo a adaptarse y autorregularse.

📝 Exponerse gradualmente al estrés mecánico (movimiento, cargas, etc) en dosis adecuadas hará que los tejidos se adapten y se hagan más resilientes.

📝 Si tienes un miembro lesionado o inmovilizado entrenar el contrario puede hacerte mejorar a través del efecto cruzado de entrenamiento.

📝 Si practicas un deporte y tienes molestias o dolores recurrentes, debes monitorizar las cargas de entrenamiento para no superar la capacidad del sistema y a la vez intentar mejorarla.

📝 Hacer una buena VALORACIÓN FUNCIONAL ES CLAVE, para conocer tus desequilibrios y solventar posibles mecánicas alteradas.